हिमाचल प्रदेश की मध्य पहाड़ियों में सेब एक महत्त्वपूर्ण फल फसल है और वर्तमान में केवल शिमला जिले में 499422 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ लगभग 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर रहा है। परंपरागत रूप से, सेब 'स्वादिष्ट' किस्मों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, हालाँकि सेब के बाग में परागणक (Pollinizer) के कम अनुपात का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद कम उत्पादकता हुई। उत्पादकों द्वारा वैकल्पिक असर, निम्न स्पर के गठन जैसी समस्याओं का सामना भी किया गया। इसके अलावा, कम ऊँचाई पर खराब रंगाई और उच्च ऊँचाई पर परिपक्वता में देरी ने जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के तहत समस्याओं को बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और लाभप्रदता कम हो गई। इन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से, उच्च फल-उपज और दोहरी आय के लिए विभिन्न स्व-परागण/स्व-फलदायी, स्पर के प्रकार और अन्य रंगीन किस्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई।

योजना, कार्यान्वयन और परीक्षण

हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ियों में उत्पादन में गिरावट और खराब फलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, डॉ. वाई. एस. परमार, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र, रोहड़ू (जिला शिमला) ने रंग उपभेदों के साथ स्वादिष्ट विविधता को बदलने के लिए कई हस्तक्षेप किए। प्रारंभिक चरण के दौरान, कृषि विज्ञान केंद्र ने वर्ष 2005 से 2009 के दौरान रंगीन/स्पर प्रकार के उपभेदों का आँकलन किया।

आशाजनक परिणामों को देखते हुए, केवीके ने वर्ष 2010 से 2018 के दौरान 100 किसानों को शामिल करते हुए सीमावर्ती प्रदर्शनों (फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन - FLDs) का संचालन किया। इसके साथ ही, उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से 4,000 से अधिक किसानों/उत्पादकों को प्रेरित करने और मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। केवीके ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से नैदानिक दौरे किए। केवीके फ़ार्म पर एक्सपोज़र विजिट के माध्यम से किसानों को प्रेरित किया गया, उन्होंने स्थान विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया और उपयुक्त किस्मों के अपने मातृ पौधों को विकसित करने में मदद की।

उत्पादन

केवीके ने पिछले एक दशक में रंगीन उपभेद/स्पर प्रकार के किस्मों (गेल गाला, स्कारलेट स्पर, रेड चीफ) की 50,000 से अधिक रोपण सामग्री की आपूर्ति की। पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय किस्म (स्वादिष्ट) के पौधे का घनत्व 300 पौधे/हेक्टेयर है, जबकि स्पर प्रकार के रंगीन उपभेदों के पौधे का घनत्व इसके चंदवा (कैनोपी) आकार के कारण लगभग 600 पौधे/हेक्टेयर होने का सुझाव दिया गया था। केवीके ने गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की आपूर्ति के अलावा, जिले के विभिन्न हिस्सों में वैज्ञानिक तरीके से बाग लगाने में किसानों का मार्गदर्शन किया। गीले क्षेत्रों में रोपण समोच्च (परिरेखा) प्रणाली में किया गया था, जबकि घाटी के क्षेत्रों में किसानों को स्थलाकृति के आधार पर वर्ग/आयताकार या षट्कोण प्रणाली को अपनाने की सलाह दी गई थी।

बड़े क्षेत्र में क्षैतिज प्रसार के लिए केवीके ने सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए इन स्पर प्रकार और रंगीन उपभेदों के लिए बड वुड बैंक (बीडब्ल्यूबी) विकसित किया। केवीके ने सेब के रंगीन उपभेदों की लगभग 40,000 साइअन वुड्स (लकड़ी के अंकुर) की आपूर्ति की।

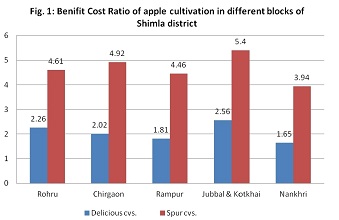

हिमाचल प्रदेश की मध्य पहाड़ियों में इन रंगीन उपभेदों/स्पर किस्मों (नियमित असर और कम-से-कम शीतलता की आवश्यकता) की शुरूआत ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए। जिले के विभिन्न हिस्सों के कई बागवानों ने अपने पुराने और जराजीर्ण बागों को बदलने और गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। सेब की स्वादिष्ट किस्म की औसत उपज 7.7 टन/हेक्टेयर थी, जो अब इन उपभेदों के प्रतिस्थापन के कारण बढ़कर 19.4 टन/हेक्टेयर हो गई है। पारंपरिक स्वादिष्ट किस्मों (1.59 लाख रुपए/हेक्टेयर) की तुलना में सेब के स्पर प्रकार की खेती से औसत शुद्ध रिटर्न (9.16 लाख रुपए/हेक्टेयर) भी काफी बढ़ गया है। नतीजतन, बी:सी (B:C) स्पर प्रकार की खेती का अनुपात 3.94 से 5.4 तक भिन्न है, जो स्वादिष्ट किस्मों की खेती की तुलना में काफी अधिक है। हिमाचल प्रदेश में सेब के इन रंगीन और स्पर प्रकार की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की सहायता की आवश्यकता है।

प्रभाव

वर्तमान में 25% से अधिक क्षेत्र (लगभग 9500 हेक्टेयर) को स्पर प्रकार और रंगीन उपभेदों के बागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। फल की पैदावार में वृद्धि (151%) और रंगीन उपभेदों से शुद्ध वापसी (474%) सेब की पारंपरिक (स्वादिष्ट) किस्मों की खेती की तुलना में बहुत अधिक थी। आय में वृद्धि ने अंततः किसानों के जीवन स्तर में सुधार किया है।

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ क्योंकि अधिक उत्पादन को संभालने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ी। नतीजतन, इस प्रक्रिया ने पहाड़ियों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के प्रवासन दर को कम करने में मदद की।

(स्रोत: भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, लुधियाना)

Like on Facebook

Subscribe on Youtube

Follow on X X

Like on instagram