पंजाब, भारत, का दक्षिण-पश्चिमी हिस्सा लवणता और जलभराव के दोहरे खतरों द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित है। इसके अलावा, लगातार घटती भूजल गुणवत्ता, अनियमित नहर जल आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्थानीय आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में सिंचाई से प्रेरित लवणता में खतरनाक वृद्धि ने विनाशक रुप ले लिया है। इस क्षेत्र में पारंपरिक और अत्यधिक लाभकारी किन्नू मंदारिन और कपास आधारित कृषि प्रणाली लगभग ठप हो गई हैं। इसने स्थानीय किसानों को अन्य भूमि-उपयोग प्रणालियों पर स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह अध्ययन 2016-2018 में फाजिल्का [मामू खेड़ा, किकर खेड़ा और कांडवाला (अबोहर विकास खंड) और आलमगढ़, सैदावाली और सैदावाली (बलुआना विकास खंड)] और श्री मुक्तसर साहिब [पन्नीवाला, बोडीवाला, शेरनवाला और पिंड (मलौत विकास खंड)] के 9 नमक प्रभावित गांवों के 34 किसानों के साथ आयोजित किया गया था इन जिलों में लवणता और अन्य तनावों से निपटने के लिए कुछ व्यवहार्य और टिकाऊ समाधानों को समझना था। डेटा को फील्ड विजिट, ट्रांसेक्ट वॉक (चित्र 1ए एवं बी), फोकस ग्रुप डिस्कशन (छवि 1सी), व्यक्तिगत साक्षात्कार और मिट्टी और पानी के नमूने के माध्यम से दर्ज किया गया था।

लवणता की सीमा और संबंधित खतरे

अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी को लवणीय-सोडिक के रूप में चित्रित किया गया है। फाजिल्का गांवों में भूमि उपयोग प्रणाली (चावल-गेहूं, कपास-गेहूं और किन्नू-आधारित) मिट्टी विद्युत चालकता (ईसीई) और पीएच (पीएच) के आधार पर क्रमशः ~-0.6-7.4 डीएस/एम और 7.6-9.3 के बीच थी। इसी प्रकार, भूजल लवणता और जल स्तर की गहराई 0.7-2.1 डीएस/मी और 0.60-1.50 मी के बीच भिन्न होती है। श्री मुक्तसर साहिब जिले में, जहां चावल-गेहूं प्रणाली प्रमुख है, मिट्टी और भूजल लवणता अपेक्षाकृत अधिक एवं अधिक परिवर्तनशील (ईसीई 1.1-10.4 डीएस/मी, पीएचए 7.8-8.7 और पानी की लवणता 1.7-3.4 डीएस/मी) एवं जल तालिका 0.8-2.0 मीटर की गहराई के साथ थी।

ज्ञान-सह-बीज नेटवर्क बनाना और उसे बनाए रखना

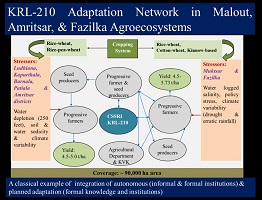

हालांकि, मलोट क्षेत्र (2013-15) में जलभराव वाली लवणीय मिट्टी में केआरएल-210 के बेहतर प्रदर्शन ने कुछ स्थानीय नवोन्मेषी किसानों को प्रेरित किया, जिन्होंने अन्य किसानों को आगे गुणित करने और वितरण के लिए भाकृअनुप-सीएसएसआरआई, करनाल से केआरएल-210 बीज प्राप्त किए थे। मुख्य प्रोत्साहन अबोहर क्षेत्र में 2016-2018 में आयोजित व्यवस्थित फ्रंटलाइन प्रदर्शनों से आया है, जो हितधारकों (भाकृअनुप-सीएसएसआरआई, किसानों, बीज उत्पादकों, लाइन विभागों और केवीके) के ठोस प्रयासों से एक ज्ञान-सह-बीज नेटवर्क बनाया गया था जिसके लिए धन्यवाद, (चित्र 1 सी; चित्र 2) और इसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए समर्थित है। बीज मूल्य श्रृंखला और पंजाब राज्य के अन्य समान कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र एवं ज्ञान और व्यवहार से संबंधित तथा जल्द ही गेहूं केआरएल-210 न एक आशाजनक नियोजित-सह-स्वायत्त अनुकूलन के रूप में उभरा जो केवल प्रायोगिक जिलों (फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब) में ही नहीं, बल्कि नमक और पानी की कमी वाले अन्य जिलों (लुधियाना, कपूरथला, बरनाला, अमृतसर और पटियाला) में अच्छी तरह से सफल रहा है।

(चित्र 1. फील्ड गतिविधियां। ए: चावल-गेहूं किसान का एक लवणता बिगड़ा हुआ खेत; बी: एक गिरता हुआ किन्नू बाग; सी: प्रमुख उत्तरदाताओं के साथ एफजीडी; डी: किसानों के खेत में गेहूं केआरएल-210 की बंपर फसल)

क्षेत्र स्तर पर प्रभाव

गेहूं केआरएल-210 ने अनाज की उपज के मामले में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिखाया: 4.4 से 5.6 टन / हेक्टेयर (मतलब 5.1 टन / हेक्टेयर) के बीच मामूली खारा और 3.6 से 4.1 टन / हेक्टेयर मध्यम से अत्यधिक लवणीय भूमि में जहां जलभराव की संभावना अत्यधिक है, जो अन्य स्थानीय रूप से लोकप्रिय गेहूं की किस्मों (3.3 से 3.6 टन / हेक्टेयर) तुलना में। कुछ मामलों में असाधारण रूप से उच्च पैदावार (6.5-6.8 टन/हेक्टेयर) भी दर्ज की गई (कम मिट्टी की लवणता ईसीई ~3.0 डीएस/एम) (चित्र 1डी)। दिलचस्प बात यह है कि केआरएल-210 को अपनाने वाले किसान गेहूं की खेती की लागत को लगभग 15.0% तक कम करने में सक्षम थे। पिछले कुछ वर्षों में गेहूं केआरएल-210 पंजाब के अन्य जिलों में फैल गया है; उदाहरण के लिए अमृतसर के लिए, जहां सब्जी मटर-गेहूं के रोटेशन में इसका एकीकरण फसल प्रणालियों के विविधीकरण और डेयरी उद्यम के लिए सुनिश्चित पुआल आपूर्ति के मामले में समृद्ध लाभांश दे रहा है। अमृतसर और अन्य जिलों (लुधियाना, पटियाला आदि) में केआरएल-210 में सामान्य रूप से 4.0-4.5 टन / हेक्टेयर और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 3.0-3.5 टन / हेक्टेयर की पैदावार हुई। एक अध्ययन के अनुसार किसानों ने केआरएल-210 को 4 में से 3 का प्रदर्शन स्कोर सौंपा, जो लवणता, जलभराव और जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों में इसकी उच्च उपज क्षमता को देखते हुए है। इस ज्ञान-सह-बीज नेटवर्क ने पंजाब के विभिन्न जिलों में अनुमानित ~ 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए गेहूं केआरएल-210 का त्वरित प्रसार किया है (चित्र 2)।

(चित्र 2 वैचारिक मॉडल एकीकृत स्वायत्त और नियोजित अनुकूलन के प्रभाव को दर्शाते हुए केआरएल-210 विस्तार को प्रभावित करता है)

नीति क्रियान्वयन

इस हस्तक्षेप की बड़ी सफलता ने दर्शाया कि एक एकीकृत (नियोजित-स्वायत्त अनुकूलन), हितधारक-आधारित दृष्टिकोण कई तनावों का सामना करने वाले क्षेत्रों में किसानों की आजीविका की सुरक्षा और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है: लवणता, जलभराव, खराब अनुकूली क्षमता, ताजे पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन प्रभाव। इस दीर्घकालिक किसान सहभागी अध्ययन की अंतर्दृष्टि समान कृषि-पारिस्थितिक परिस्थितियों के तहत नमक प्रभावित और अन्य निम्नीकृत भूमि के स्थायी प्रबंधन के लिए भविष्य की नीतियों को आकार देने के लिए उपयोगी होगी। भूमि क्षरण तटस्थता और सतत विकास लक्ष्यों की पहल के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य अनुकूल रास्ते तैयार करने के लिए इस तरह के ठोस प्रयास नितांत आवश्यक हैं।

(स्रोत: भाकृअनुप-सीएसएसआरआई, करनाल, हरियाणा)

Like on Facebook

Subscribe on Youtube

Follow on X X

Like on instagram