हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों की सामुदायिक भूमि का एक बड़ा भाग क्षारीयता या लवणता या दोनों से ही प्रभावित है। किसानों को वार्षिक आधार पर ऐसी भूमि दी जा रही है, जहां चावल-गेहूं की फसल प्रणाली के तहत प्रमुख तौर पर खेती होती है। हरियाणा के वे किसान जो लीज पर सामुदायिक भूमि लेते हैं (25,000 रुपये से रू035,000/एकड़ लवणता प्रभावित, रू030,000 से 40,000/एकड़ सामान्य भूमि) यद्यपि प्रगतिशील हैं और वैज्ञानिक तकनीक से चावल-गेहूं की खेती करते हैं किंतु लवणता प्रभावित समुदायिक भूमि के कारण चावल और गेहूं की खेती से उन्हें कम उपज प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 9.0 से 9.8 के बीच पीएच और 0.22 से 0.68 के बीच मृदा कार्बन वाली भूमि से 3.3 से 4.0 टन/हे0 के बीच मोटे चावल की उपज प्राप्त होती है, जबकि बासमती चावल के मामले में यह 2.2 से 3.0 टन/हे0 के बीच प्राप्त होती है। जहां तक गेहूं का सवाल है, लवणता प्रभावित भूमि से प्राप्त उपज 3.5 से 4.5 टन/हे0 के बीच तक हो सकती है।

इसी प्रकार की लवणता प्रभावित समुदाय भूमि के दबावों को ध्यान में रखते हुए, आईसीएआर-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल ने ग्राम पंचायत, बेगमपुर, करनाल के साथ मिलकर लवणता प्रभावित समुदाय भूमि के सहभागिता आधारित निदान के लिए कार्य प्रारंभ किया है। जीपीएस विवरण और भू परिदृश्य में ट्रान्सेक्ट वॉक सहित 40 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि के सैंपल को लिया गया। क्षारीयता (0-15 सेमी की मिट्टी की गहराई में 8.0 से 10.1 के बीच पीएच जबकि 15-30 सेमी गहराई में 10.5 तक) और मिट्टी में पोषक तत्वों और कार्बन की कमी के रूप में अजैविक दबावों का पता लगाया गया। परिणामों से पता चलता है कि सामुदायिक भूमि से लिए गए मिट्टी के नमूनों में मृदा जैविक कार्बन (एसओसी) (73.33%) में कमी पाई गई, जबकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन (100.0%), जस्ता (66.7%), बोरॉन (86.7%), लौह (33.3% ) और मैंगनीज (93.3%) की न्यून मात्रा पाई गई (तालिका 1)। जबकि फॉस्फोरस (93.3%) और सल्फर (60.0) को अधिक मात्रा में पाया गया (तालिका 1)।

इन प्राचलों (पैरामीटरों) को अलग-अलग किसानों के खेतों में भी कम पाया गया था। इस प्रकार के पारिस्थितिकी की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि के लिए, अक्टूबर और नवंबर 2017 के दौरान किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि प्रक्रियाओं को समझने के लिए दो किसान गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें गांव के सरपंच और सदस्यों सहित लगभग 60 पुरुष और महिला किसानों और अन्य हितधारकों जैसे राज्य कृषि विभाग, निजी निवेश आपूर्तिकर्ताओं और राज्य राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मिट्टी के नैदानिक आंकड़ों के आधार पर, आईसीएआर-सीएसएसआरआई, करनाल के वैज्ञानिकों ने चावल के अवशेषों को पूर्ण रूप से जलाने तथा लगभग 30.0% गेहूं की फसल के अवशेषों को जलाने की किसानों की प्रक्रिया के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और सामुदायिक भूमि के एसओसी पर अन्य हितधारकों के साथ ज्ञान साझा किया। 17 फरवरी को आयोजित गोष्ठी में वांछित खेती से संबंधित सलाह के साथ पुरुष और महिला किसानों को 25 मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वॉयल हेल्थ कार्ड) प्रदान किए गए।

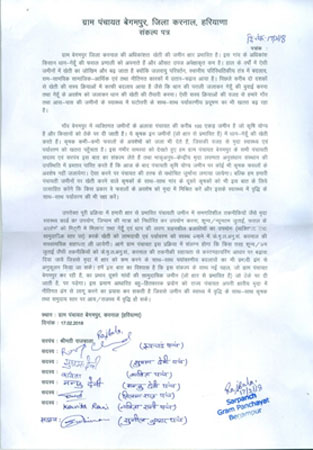

इन दबावों के प्रबंधन के लिए, ग्राम सरपंच ने डॉ. पी. सी. शर्मा, निदेशक, आईसीएआर-सीएसएसआरआई, करनाल और समन्वयक डॉ. रंजय के. सिंह के साथ परामर्श करके आईसीएआर-सीएसएसआरआई करनाल से ग्राम पंचायत (बेगमपुर, करनाल) को परामर्श सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा ताकि मृदा दबावों कारकों के विस्तृत निदान और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए पारिस्थितिकीय और जलवायु अनुकूल कृषि-प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दे सकें ।

तालिका 1 चावल-गेहूं प्रणाली में सामुदायिक भूमि की मृदाओं में पोषक तत्वों की स्थिति

|

|

नमूनों की संख्या (%) |

|||||

|

मृदा पीएच (1: 2) |

कम |

मध्यम |

उच्च |

कम |

मध्यम |

उच्च |

|

मृदा जैविक कार्बन |

नाइट्रोजन |

|||||

|

सामान्य (<8.2) |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

|

क्षारीय (सोडिक) (> 8.2) |

73.33 |

26.66 |

00.0 |

100.0 |

00.0 |

00.0 |

|

|

फास्फोरस |

पोटैशियम |

||||

|

सामान्य (<8.2) |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

|

क्षारीय (सोडिक) (> 8.2) |

00.0 |

6.66 |

93.33 |

00.0 |

80.0 |

20.0 |

|

|

सल्फर (गंधक) |

जिंक (जस्ता) |

||||

|

सामान्य (<8.2) |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

|

क्षारीय (सोडिक) (> 8.2) |

20.0 |

26.66 |

60.0 |

66.66 |

6.66 |

00.0 |

|

|

बोरान |

लोहा |

||||

|

सामान्य (<8.2) |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

|

क्षारीय (सोडिक) (> 8.2) |

86.66 |

13.33 |

00.0 |

33.33 |

13.33 |

6.66 |

|

|

मैंगनीज |

तांबा |

||||

|

सामान्य (<8.2) |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

00.0 |

|

क्षारीय (सोडिक) (> 8.2) |

93.33 |

00.0 |

00.0 |

6.66 |

00.0 |

53.33 |

नोट: मिट्टी की विद्युत संचालकता (ईसी2) 0.22 से 0.68 के बीच पाई गई तथा उपर्युक्त नमूनों में पर्याप्त मात्रा में जिंक-20.0%, लौह-46.66%, मैंगनीज-6.66% और तांबा-40.0% पाया गया ।

ग्राम सरपंच श्रीमती राजबाला ने इस विचार के अनुवर्ती क्रम में, संकल्पना समन्वयक डॉ रंजय के सिंह के साथ औपचारिक रूप से फसल अवशेषों को न जलाने ( चित्र. 1 ), और मिट्टी के पीएच के पुनर्सुधार हेतु फसल अवशेषों की भूमिका के बारे में अन्य किसानों को जागरूक करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और अन्य पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं को विनियमित करने के लिए किसानों की गोष्ठी (17 फरवरी 2018) के तीसरे दौर का आयोजन किया। इस गोष्ठी में 75 महिलाओं और अन्य सहभागियों सहित कुल 225 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पंचायत ने यह भी आश्वासन दिया कि सामुदायिक भूमि में चावल-गेहूं की फसल हेतु अलग-अलग किसानों को भूमि की नीलामी के दौरान फसल के अवशेषों को न जलाने की शर्त को शामिल किया जाएगा।

गोष्ठी के दौरान, सामुदायिक भूमि हेतु मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड और जिप्सम की जरूरत और लवण-सहिष्णु गेहूं केआरएल-210 (टिलर्स की संख्या, पौधों की ऊंचाई, पत्ती के आकार और प्रकार, प्रभावी बाली-शीर्ष (इयर हेड) टिलरों इत्यादि) की विविधता के परिणाम जिन्हें कृषि महिला कृषकों को और समुदायिक भूमि में चावल-गेहूं उगाने वाले किसानों को नि:शुल्क प्रदान किया गया था, पर किए गए कार्य की समीक्षा की गई। समुदायिक भूमि के पट्टाधारक किसानों तथा व्यक्तियों को कस्टम हाइरिंग के आधार पर समुदाय द्वारा प्रबंधित क्षारीय भूमि में चावल और गेहूं के अवशेषों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा खरीदे जाने वाली वांछित मशीनरी (गेहूं के लिए बेहतर मल्चर और संशोधित बीज ड्रिल) के बारे में जानकारी दी जाए और क्षारीय कृषि पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तनशीलता (जनवरी और फरवरी के दौरान भारी बारिश क्षारीय मृदाओं में 20-30% तक गेहूं की पैदावार को प्रभावित करती है) के कारण होने वाले दबावों के प्रभाव को बेअसर करने के लिए कृषि-प्रक्रियाओं (जिप्सम अनुप्रयोग, लेजर लेवलिंग, हरी खाद और लवण-सहिष्णु चावल बासमती किस्म सीएसआर-30 सहित सीधे बीजाई वाले चावल) पर विस्तृत चर्चा की गई। इन प्रक्रियाओं को अपनाने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए आईसीएआर-सीएसएसआरआई द्वारा विकसित युक्तियों (हस्तक्षेपों) को सबसे जरूरी महसूस किया गया और अब सीएसआरआरआई द्वारा ग्राम पंचायत और किसानों को लवणता प्रभावित भूमि में टिकाऊ उपज प्राप्त करने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान की जा रही है। बीज संवर्द्धन के उद्देश्य से किसानों को लवण-सहिष्णु गेहूं (केआरएल-210) और चावल (सीएसआर -30) किस्मों को अपनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

संभवत: यह पहला उदाहरण कहा जा सकता है जहां समुदायिक भूमि के मृदा स्वास्थ्य कार्ड को विकसित करने में आईसीएआर-सीएसएसआरआई, करनाल द्वारा किए गए खर्च का भुगतान ग्राम पंचायत, बेगमपुर द्वारा किया गया। इसके अलावा, यह भी आकलन किया गया कि यदि ऊपर उल्लिखित कृषि-प्रक्रियाओं के एकीकरण सहित उच्च पीएच ( उदाहरण के लिए, पीएच2 को 8.4 से 9.6 तक उदासीन बनाने के लिए 8.0 से 8.5 टी/हे0) वाली मृदा में जिप्सम की सटीक मात्रा प्रयुक्त की जाए तो चावल और गेहूं की उपज में 15-20 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। कुछ किसान फरवरी के पहले सप्ताह (गेहूं को चारा के रूप बोया गया) के दौरान नालियों (फरो) में गेहूं के साथ रिले फसल के रूप में खरबूज (मस्कमेलन) की फसल ली गई ताकि आय में वृद्धि और जोखिम को कम किया जा सके। फलों को तोड़ने के पश्चात खरबूज के बायोमास को जुलाई महीने में मिट्टी में मिलाया जाता है, और इस प्रकार, यह मिट्टी को संरक्षित करता है और एसओसी को समृद्ध करता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी सामुदायिक भूमि की नीलामी जहां योजनाबद्ध (जैसे जिप्सम, लवण सहिष्णु किस्में) और स्वतंत्र अनुकूलन नीतियों (जैसे खरबूज को रिले फसल के तौर पर लेना) को अपनाया जाता है, में भूमि का बढ़ा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है जो वर्तमान दर उदाहरण के लिए बेगमपुर ग्राम पंचायत में 90,000 प्रति हेक्टेयर की तुलना में अधिक हो सकता है। पंचायती भूमि नीलामी की नियमों और शर्तों के तहत सामुदायिक भूमि पर इन अनुकूलन प्रक्रियाओं का पालन करने वाले पट्टाधारक किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हालांकि, ग्राम पंचायतों को जमीन की नीलामी करते समय ऐसी नीति लागू करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता है, जिसके लिए सीएसएसआरआई महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सामुदाय के सदस्यों को लगा कि इस प्रकार सामुदायिक भूमि से प्राप्त आय (राजस्व) में वृद्धि की जा सकती है, साथ ही सामुदायिक भूमि पर चावल-गेहूं की खेती करने वाले पट्टाधारक किसानों की व्यक्तिगत आय भी बढ़ाई जा सकती है।

पंचायत के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि समुदाय द्वारा प्रबंधित क्षारीय भूमि को जिप्सम (पंचायतें पूर्ण बाजार मूल्य पर जिप्सम की खरीद करती हैं) पर सब्सिडी नीति के तहत शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की भूमि के स्थाई सुधार प्रक्रिया में वृद्धि लाई जा सके। वर्तमान में निष्क्रिय संस्थागत व्यवस्था और जिप्सम की उच्च लागत के कारण बहुत कम पंचायतों द्वारा क्षारीय भूमि में जिप्सम का उपयोग किया जाता है, और अजैविक दबावों का निदान और ऐसी भूमि के प्रबंधन की कोई वैज्ञानिक सहायता नहीं उपलब्ध है। गांव के प्रतिभागियों ने गोष्ठी के दौरान इस बात का संकेत दिया कि ग्राम पंचायत के संस्थागत नेटवर्क को आईसीएआर-सीएसएसआरआई और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है जिससे सामुदायिक भूमि के अजैविक दबावों के निदान हेतु पंचायत सदस्यों की क्षमता को सक्रिय किया जा सके, कृषिपरामर्श को प्राप्त करके उनका प्रसार किया जा सके, आंकड़ों का रखरखाव तथा क्षारीय भूमि प्रबंधन पर साक्ष्य आधारित नीतियों के अनुसरण द्वारा राजस्व में वृद्धि लाई जा सके। ग्राम पंचायत के सदस्यों और वैज्ञानिकों (आईसीएआर-सीएसएसआरआई, कान्रल) का यह विचार था कि बहु-हितधारकों (किसानों, ग्राम पंचायतों, आईसीएआर-सीएसएसआरआई, कानरल, निजी इनपुट डीलरों और राज्य कृषि विभाग) के साथ बेगमपुर गांव (करनाल) की सामुदायिक भूमि पर किए जा रहे परीक्षण, उन क्षेत्रों/प्रांतों में जहां क्षारीय भूमि के सतत प्रबंधन में समान प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, वहां की राज्य सरकारों (पंचायत विभाग) को एक नीतिगत ढांचा प्रदान कर सकते हैं। क्षारीयता से प्रभावित भूमि में प्रचलित चावल-गेहूं फसल प्रणाली में पारिस्थितिक और जलवायु अनुकूलन की दृष्टि से से इस तरह की नीतिगत संरचना से व्यक्तिगत किसानों और समुदाय को लाभप्रद दशाएं प्रदान की जा सकती हैं (चित्र 2.) ।

(आईसीएआर-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल)

फेसबुक पर लाइक करें

यूट्यूब पर सदस्यता लें

X पर फॉलो करना X

इंस्टाग्राम पर लाइक करें